Originalmente publicado en Esquire, Junio 2016 (PDF aquí)

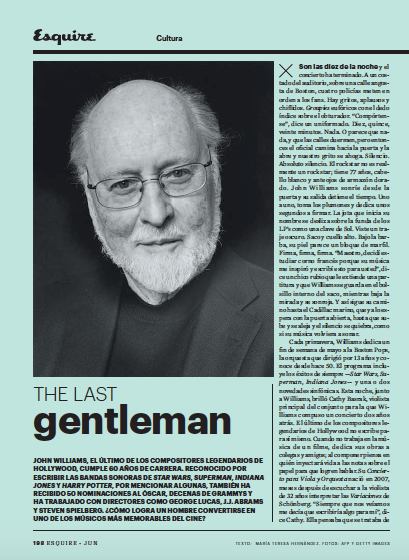

Son las diez de la noche y el concierto ha terminado. A un costado del auditorio, sobre una calle angosta de Boston, cuatro policías meten en orden a los fans. Gritos, aplausos, chiflidos. Groupies eufóricos con el dedo índice sobre el obturador. “Compórtense”, dice un malencarado en uniforme azul. Diez, quince, veinte minutos. Nada. O parece que nada, y que las calles duermen, pero entonces el uniformado camina hacia la puerta y la abre y nuestro grito se ahoga. Silencio. Absoluto silencio. El rockstar no es un rockstar. Tiene 77 años, cabello blanco y anteojos de armazón dorado. John Williams sonríe desde la puerta y su salida detiene el tiempo. Silencio. Absoluto silencio. Uno a uno, toma los plumones indelebles y dedica unos segundos a firmar. La jota que inicia su nombre se desliza sobre la funda de los LP’s como una clave de Sol. Viste un traje oscuro. Saco y cuello alto. Bajo la barba, su piel parece un bloque de marfil. Firma, firma, firma. “Maestro, decidí estudiar corno francés porque su música me inspiró y escribí esto para usted”, dice un chico rubio que le extiende una partitura y que Williams se guarda en el bolsillo interno del saco, mientras baja la mirada y se sonroja. Y así sigue su camino hasta el Cadillac marino, que ya lo espera con la puerta abierta, hasta que sube y se aleja y el silencio se quiebra, como si su música volviera a sonar.

Cada primavera, Williams dedica un fin de semana de mayo a la Boston Pops, la orquesta que dirigió por trece años y conoce desde hace cincuenta. El programa incluye los éxitos de siempre —Star Wars, Superman, Indiana Jones— y una o dos novedades sinfónicas. Esta noche, junto a Williams, brilló Cathy Basrak, violista principal del conjunto para la que Williams compuso un concierto dos años atrás. El último de los compositores legendarios de Hollywood no escribe para sí mismo: cuando no trabaja en la música de un filme, dedica sus obras a colegas y amigos; al componer piensa en quién inyectará vida a las notas sobre el papel para que logren hablar. Su Concierto para Viola y Orquesta nació en 2007, meses después de escuchar a la violista de 32 años interpretar las Variaciones de Schönberg. “Siempre que nos veíamos me decía que escribiría algo para mí”, dice Cathy. Ella pensaba que se trataba de un halago, pero en el verano de 2008, después de un concierto en Tanglewood, la residencia de verano de la Boston Pops, Williams la invitó a conversar sobre el tema. “Quedamos de vernos en una casa de campo de Blantyre y pensé que sólo intercambiaríamos ideas, pero cuando entré John estaba sentado frente al piano y sobre éste tenía el concierto terminado. ¡Ya lo había escrito! Lo que más me sorprendió es que parecía nervioso de mostrármelo”. Williams la invitó a sentarse para explicarle parte por parte: el primer movimiento significa esto, el segundo eso y el tercero aquello. Al terminar, el músico estaba sonrojado y Cathy seguía con la boca abierta. “Me dijo que no tenía que preocuparme por practicar nada, que lo guardara en un cajón hasta que mis hijas lo encontraran, quizá cuando yo ya estuviera vieja, y que no tenía ninguna obligación de interpretarlo, que sólo era un regalo para mí”. Cathy pensó que era broma, pero un año después habló con él y le dijo: “John, estuve practicando y realmente me gustaría tocar esto contigo. Démosle vida”. Así inició un año de prácticas, cambios, adaptaciones y más nervios. Ese concierto es la única pieza que un compositor ha escrito para Cathy, y cuando los aplausos no cesaban y sus hijas subieron al escenario para abrazarla y entregarle un ramo de rosas, Williams sonreía detrás de ella.

Cuando está a punto de dirigir una pieza, John Williams abre los brazos como un cisne que extiende las alas para volar. Sus músicos no parecen sus músicos, sino sus cómplices. Sonríen mientras lo miran y leen las partituras que interpretan dos o tres noches por año desde hace varios años. A veces —como los espectadores que estamos bajo el escenario— mueven ligeramente la cabeza, como si los valses, las marchas y los temas de amor fueran una ola gigante que los hace bailar. Para un espectador que no sabe nada de música todo parece tan simple y tan suave como un paseo en bicicleta. “El ritmo y la respiración de su música nos abraza hasta llevarnos a un plano mucho más elevado de expresión”, dice Martha Babcock, violonchelista principal de la orquesta. Williams mueve las manos y la noche se enciende. Hay piezas en las que su batuta sólo convoca violines, oboes y percusiones, pero hay otras en las que el maestro invita al público a participar: la mano derecha mira a sus músicos y la izquierda a los dos mil invitados del salón y los balcones del Symphony Hall. Un aletazo al cielo y el público aplaude. Un barrido a la izquierda de su palma extendida y nuestro eco se apaga. Silencio. Absoluto silencio. Y sólo queda el cisne con su orquesta.

***

Hace casi ochenta años, John Williams pisó un estudio de grabación por primera vez. En 1938, el quinteto de su padre —un baterista de jazz que le enseñó a tocar piano casi tan pronto como lo enseñó a hablar— fue invitado al 20th Century Fox Scoring Stage para grabar la banda sonora de una película de Shirley Temple: Rebecca of Sunnybrook Farm. Williams no había apagado más de seis velas en sus pasteles de cumpleaños, pero para entonces ya estudiaba en Juilliard, ese conservatorio de artes de Nueva York al que músicos, bailarines y actores aún ingresan desde niños esperando ver a Mozart renacer. Ahí aprendió solfeo, pero el resto de su educación se dio en la casa de Queens que compartía con papá, mamá, dos hermanos y dos pianos. Cuando su padre no hacía bailar sus baquetas, platillos y tambores al ritmo del swing, Williams improvisaba jam sessions en el sótano familiar. “Había un piano en la sala, donde a mi padre le gustaba que practicara, pero teníamos uno más viejo abajo y ahí organizaba estas sesiones con mi hermano y un amigo que tocaba la trompeta. Yo hacía los arreglos para los instrumentos y me parecía un milagro que las notas que escribía en papel luego se convirtieran en un sonido que podíamos compartir”.

En una entrevista que Brian Williams le hizo al compositor en 2012, para recordar el tema que creó para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84’, el periodista preguntó si al escribir sabe cuáles serán las notas que se volverán icónicas y repetitivas. “Ojalá lo supiera, pero de verdad no es así. Puedo sentir cuando una nota es más fuerte que la otra, pero creo que nunca llegaré al punto en el que diga: ‘Eureka, esta cosa cambiará al mundo y le gustará a todos’”. Cuando John Williams se sienta frente a un piano y mira un pentagrama vacío, el desafío no es volverse famoso, memorable o aplaudido, sino comprender a un personaje y crear música que hable por él. “El tema que define al protagonista es lo más difícil para mí. La primera vez que vi a Darth Vader, por ejemplo, observé lo mismo que cualquier otro espectador: a un tipo cubierto por un casco negro, que quiere imponer su poder, transmitir terror y tiene algo de militar”. Hoy basta escuchar las primeras notas de La Marcha Imperial para reconocer al villano más icónico del cine de ciencia ficción.

Un compositor de bandas sonoras pocas veces muestra la cara en público. En los inicios de su carrera será sólo el pianista o violinista de alguien más. Veinte o treinta años más tarde, al presidir su propia orquesta, sólo dejará ver su espalda. A finales de los años cincuenta, cuando su país hervía en medio de la Guerra Fría y se bajaba la fiebre con Rock N’ Roll, Williams era uno entre los 75 de un ensamble ajeno, pero ya desde entonces hilaba imagen y sonido y el significado que el coqueteo entre ambos articula para alguien más. El primer ícono de su vida fue un investigador privado que apreciaba el buen jazz. Platillos, guitarra, trompeta, piano. En el tema principal de Peter Gunn (1958), Williams barre el teclado de un lado a otro para colarse hasta nuestras orejas y asentarse en un milímetro cuadrado de nuestro inconsciente, como si fuera un himno nacional. En aquel entonces, Williams no era Williams, sino el pianista de Henry Mancini. Sin embargo, ese tiempo bajo la dirección del autor del tema de La Pantera Rosa definió su afecto por el cine. Después de esos primeros trabajos —con los que demostró ser un músico fantástico, que podía orquestar cincuenta barras en tres días— dejó los clubes de jazz en los que trabajaba por las noches para poder pagar sus cuentas y comenzó a dedicar cinco de sus mañanas semanales a tocar el piano y escribir.

***

A espaldas del cisne hay un hombre pequeño, de lentes de pasta y cabello ensortijado. El director J.J. Abrams brinca como un hobbit que inicia una aventura y va con su iPhone de un lado a otro para grabar la scoring session de su nueva película: Star Wars Episode VII: The Force Awakens.

Barrido a la izquierda de la palma extendida y la orquesta se apaga.

Silencio. Absoluto silencio.

—¿Crees que esto funcionará? —pregunta Williams a Abrams.

—“Hmm, déjame pensarlo… ¿Bromeas? ¡Es increíble! ¡Claro que sí!”.

El último de los compositores legendarios de Hollywood ahora sonríe como un niño que acaba de recibir una estrella en la frente. Los 83 años que carga en la espalda no arquean su figura. Es un hombre viejo que no parece un hombre viejo. Sus movimientos pausados —su voz dulce y sosegada— han estado ahí desde hace veinte, treinta, cuarenta años, y desde siempre han sido el contrapeso de las marchas triunfales que escribe para hacer volar —digamos— a Superman. Hoy su piel de nieve luce más blanca de lo normal: a pesar de estar rodeado por músicos enfundados en camisas de manga corta y shorts, Williams viste un cuello de tortuga oscuro, como ha hecho desde que empezó a dirigir. Sabe que así sus músicos verán mejor sus manos y su rostro, y él podrá guiarlos de principio a fin.

En el mundo de las bandas sonoras, las colaboraciones entre directores y compositores se han vuelto icónicas. Bernard Herrmann y Alfred Hitchcock. Michael Nyman y Peter Greenaway. Ennio Morricone y Giuseppe Tornatore. J.J. Abrams es el último cineasta en la carrera de John Williams, pero con nadie ha formado los lazos que desde hace cuatro décadas creó con otro director pequeño, de lentes y barba de candado. Cuando conoció a Steven Spielberg, en 1973, el director acababa de cumplir 23 años y el compositor 40. Acordaron verse en un restaurante de Los Ángeles y el cineasta le pidió a Williams componer y orquestar la banda sonora de The Sugarland Express (1974). Dos años después harían el filme que lo cambió todo: Jaws (1976).

Spielberg dice que no sólo es fanático de la imagen, sino también del sonido, y que cuando apenas iniciaba su carrera, los grandes compositores del cine eran demasiado viejos o habían empezado a morir. Alfred Newman. Dimitri Tiomkin. Franz Waxman. En aquella época, Spielberg era tan joven que sólo había filmado un largometraje, pero su preocupación era genuina: ¿Quién haría, entonces, la música de sus películas?. “Cuando escuché a John me pareció tan bueno que creía que tendría 80 años”. Pero Williams nunca ha sido joven, ni viejo, sino lo que sus personajes le han pedido ser.

***

Hay un hombre frente a un piano, pero el cuarto está en silencio. La voz de una mujer está atrapada en su cabeza. No es la voz con la que la mujer habla, grita o ríe. Es su esencia: la que articula las pausas de sus bailes y su elegancia al lanzar un abanico al aire. La que define su modo de mirar a escondidas al amor de su vida. La que cada noche la arroja a un kimono de seda para transformarse en geisha. El hombre abre los ojos, toma un lápiz y escribe. Sus dedos finos vuelan del papel al teclado, y el hombre vuelve una y otra vez a su partitura para dibujar notas, borrar, tachar, reescribir. La partitura se inunda y el hombre sonríe. Vuelve al piano y la mujer cobra vida.

El compositor de Memoirs of a Geisha (2005) escribe a mano nota por nota, barra por barra. A diferencia de sus colegas, no utiliza sintetizadores. Él es más como Pigmalión: moldea a mano a un personaje y con sus manos le da vida. Su trabajo inicia cuando el director le comparte su visión de la historia: tras invitarlo a una spotting session —en la que se proyecta una versión preliminar del filme para que pueda familiarizarse con personajes, escenarios y conflictos— tiene uno o dos meses para componer. “Debo confesar que no me gusta leer guiones ni preguntar nada acerca de la historia, sino esperar hasta ese momento de descubrimiento que tiene el público que ve una película por primera vez. De este modo puedo sorprenderme como lo haría cualquiera y a través de la música disponer botones que acentúen esa sorpresa”.

Unas semanas antes de finalizar una producción, Williams se sienta frente al piano para mostrar avances a su director. En 42 años de trabajo en conjunto, Spielberg y él juran que nunca han tenido una discusión. “Somos el matrimonio perfecto”, dijo Williams alguna vez. Cuando tienen desacuerdos, se sientan a negociar. El resultado suele ser un tema nominado al Óscar o destinado a vivir en nuestra cabeza incluso cuando no hayamos visto la película en cuestión.

La primera vez que Spielberg escuchó el tema de Jaws, empezó a reír.

—¿Es broma, John? Ésta es una película seria.

—No, tu película habla de algo muy primario, cercano a los dinosaurios y a las tierras de gigantes. No es poesía ni es arte.

Spielberg volvió a escuchar y se convenció de que estaba ante la voz de Jaws.

“John Williams escribe sentimientos”, dijo J.J. Abrams al periodista Bill Whitaker durante la scoring session de Star Wars, y para mostrar cómo lo ha hecho durante los últimos 50 años no hay mejor ejemplo que Jaws: con su música, Williams anuncia la llegada del tiburón. Para lograrlo usa dos notas y alterna su velocidad: lento cuando el pez está lejos; más y más rápido conforme se acerca y está a punto de atacar. Además, claro, está el silencio: no hay nada más aterrador que no saber dónde está el tiburón. Como si fuera un estudioso de Pavlov, Williams nos condiciona. Estímulo-respuesta. Si su música se anticipa a la llegada del monstruo, el silencio es angustiante. Si no anuncia su llegada, no es posible huir y en cualquier instante el monstruo puede saltar del agua para hacernos gritar.

***

Un compositor de bandas sonoras debe seducirnos sin darse a notar. Sabe que la gente escuchará su música una sola vez. A menos que el filme que ilustra se vuelva un clásico, el público no volverá al cine, y por tanto a él. Sabe también que sus composiciones no sólo compiten con imágenes, sino también con diálogos, ruidos ambientales y efectos de sonido. Sabe que su trabajo es como el de un artesano: como quien pega chaquira por chaquira en un mural de diez por diez, debe ser invisible, pero lo suficientemente fuerte como para dejar un vacío si desapareciera por completo. La música cinematográfica forma parte de un sistema semiótico: transmite significados —emociones y discursos— a partir de códigos que cualquiera puede comprender. A través de instrumentos, melodía, armonía y temporalidad, Williams fortalece las historias que vemos en el cine: en Hook (1991), los golpeteos a un triángulo son las travesuras del hada que llamamos Campanita; en Schindler’s List (1993), el llanto de un violín es la tristeza judía durante la Segunda Guerra Mundial; en Raiders of the Lost Ark (1981), un alarido de trompetas es un llamado a las aventuras de Indiana Jones.

“¿No es maravilloso cuando escuchas una pieza musical y piensas: no podría pertenecerle a ninguna otra película? No siempre es posible, pero lo intentamos”, dice el compositor de Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001). Hay directores, como Steven Spielberg, que piensan que sin la música su película estaría muerta. Williams lo entiende: lo que inyecta no es sólo música, sino un soplo de vida. Richard Donner, director de Superman (1978), dice que nunca olvidará el primer momento en que escuchó el tema principal del superhéroe que nos enseñó a volar: “Lo primero que grabamos fueron los créditos de inicio, y lo juro, si escuchas con atención, la música te dice la palabra: Su-per-man”. El cineasta ríe cuando recuerda que arruinó esa primera sesión de grabación: “Empecé a correr y a gritar ‘¡Genio! ¡Genio! ¡Esto es fantástico! ¡Fan-tás-ti-co! Y la orquesta empezó a aplaudir y a reír”.

El libro favorito de John Williams es The White Goddess (1948), de Robert Graves. En éste, el escritor británico indaga en la relación que existe entre la poesía y los mitos, y ha inspirado al compositor a escribir piezas de conciertos sobre él. Una de éstas se titula The Five Sacred Trees, y surgió de un pasaje en el que un sacerdote anima a dos árboles a pelear entre sí. Sin embargo, una vez terminado el combate, éstos dejan de ser guerreros y vuelven a su estado natural. Para el concierto, Williams pidió a unos amigos de Harvard que le ayudaran a traducir algunos pasajes al sánscrito, solicitó a su coro que lo cantara así, y orquestó la música de modo que el lenguaje oral y musical alternara sonidos y palabras, como si fuera una lucha misteriosa, antigua, mítica. “La música tiene que ver con el mito, con la memoria colectiva. Sabemos que existe, pero no comprendemos bien cómo ni por qué”. Su relación con la orquesta es como la que retrata el mito de Graves: mientras sus manos vuelan, la orquesta no es una orquesta, sino hadas, superhéroes, magos y árboles que viven. Y luego, silencio, absoluto silencio.