Originalmente publicado en The Associated Press, febrero 2019 (link aquí)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El hogar que Alberto Barrera Tyszka deja tras de sí al cerrar la puerta, subir a un avión y despedirse de su tierra nunca es el mismo que lo recibe al volver.

Cuando el escritor venezolano pasa algunos meses fuera de Caracas, en el otro hogar que ha formado en Ciudad de México, sabe que su país cambiará día tras día y que él no estará ahí para mirarlo. A su regreso, el bolívar empeorará bajo la asfixia de la inflación, las tensiones políticas serán mayores y la tristeza habrá crecido como una mancha en el rostro de los suyos.

“Cada que voy encuentro un país distinto, sobre todo en términos de la economía. Antes teníamos una crisis económica que iba a una velocidad inmensa con una crisis política que estaba estancada. Ahora las dos van a gran velocidad”, explica Barrera Tyszka en entrevista a The Associated Press.

Aun así, la distancia física nunca lo aleja demasiado de Venezuela. En ocasiones entra y sale de su patria a través de la escritura. Su nueva novela, “Mujeres que matan”, acaba de publicarse bajo el sello de Penguin Random House y explora el alcance que el malestar en las instituciones del Estado puede adquirir hasta permear calles, ánimos y vidas.

Todo arranca con el suicidio de una mujer. “Estaba desnuda, boca arriba. Tenía los ojos abiertos. Sin brillo. Como dos piedras en un vaso de agua”. ¿Por qué se mató? La imagen del cadáver sumergido en una bañera detona la historia y las indagaciones de un hijo por comprender qué ocurrió con su madre rasgan la primera de varias capas que comprenden el libro de 200 páginas.

Una de éstas es el universo de lo femenino, en el que el escritor nos sumerge para indagar en algo que le resulta enigmático, y en las esferas subsecuentes nos lleva a reflexionar sobre el poder, las maneras de encarar el dolor y aquella turbación que despierta en nosotros cuando la justicia es inexistente y se abre la riesgosa posibilidad de ejercerla por propia mano.

Alberto Barrera Tyszka nunca nombra a su país ni al líder socialista que encabeza el gobierno, pero alude a ellos al situar su trama en una metrópoli anónima en la que la prensa ha sido silenciada y las calles alojan familias que buscan comida en la basura. En ese paisaje, un Alto Mando que controla todo afirma que no hay hambre, que ésta es una manipulación mediática, que solo es un invento de los enemigos.

Desde hace varios años, las crecientes confrontaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela han sumido al país sudamericano en la peor crisis de su historia. Hoy el salario mínimo vale casi lo mismo que un kilo de verdura en el mercado, cientos han muerto en protestas callejeras y Naciones Unidas calcula que al menos tres millones de venezolanos han migrado para buscarse una vida mejor.

Al leer “Mujeres que matan” podría pensarse que el autor aspiraba a crear una narrativa que no se viera restringida por su geografía o contexto, pero hay algo más. “No quería que hubiera tantas referencias concretas. No quería hablar de (Nicolás) Maduro, por ejemplo, ni nombrar a ningún político… Siento que esta historia se cuenta sin ese liderazgo y con una corporación que no tiene nombre, que es más siniestra y enigmática”.

Los rostros predominantes de la novela no son los que afligen a la sociedad, sino aquellos que tantean en la oscuridad para intentar sobrevivir a ella. En esa ciudad que el escritor de 58 años decidió no bautizar, cuatro mujeres desoladas por diversos motivos buscan refugio en la burbuja de los libros. Los clubes de lectura en tiempos de crisis pueden ser paliativos y el mismo Barrera Tyszka ha asistido a algunos como invitado desde 2014. Sin embargo, en este caso la literatura cumple una función adicional: transformar a los personajes. De mujeres a lectoras. De lectoras a cómplices. De cómplices a criminales.

“A medida que iba escribiendo me fui dando cuenta de que había un debate moral que tenía yo mismo, que tenían mis personajes y que se iba a traspasar a los lectores”, señala. “Todo gira alrededor del dilema ético de matar: ¿cómo nos enfrentamos a ese verbo?”.

Él, como sus mujeres imaginarias, tampoco sale ileso de un encuentro con las letras. Dice que escribir le sirve para ordenar el caos, para entenderlo: “La escritura sí tiene una función y es terapéutica. Organiza no solo la curiosidad, sino también el dolor”.

De este modo, su novela le abrió la posibilidad de meditar sobre lo que ocurre en las sociedades impunes, cuando quedan pocas opciones para las víctimas que tienen heridas por sanar.

A pesar de que expresa sus ideas en voz alta con claridad, este venezolano que llegó por primera vez a México en 1995 –y además de novelas y textos de opinión redacta guiones de telenovelas– dice que hablar le cuesta mucho. Solía ser tímido, asegura, y siempre ha sentido que solo al escribir puede relacionarse con una realidad que de otro modo podría parecerle desordenada.

“Creo que las cosas que digo es porque en algún momento las escribí o porque algo escribí sobre ellas”, confiesa. “Eso me ayuda a formalizarlas”.

Curiosamente, la Venezuela que uno imagina cuando lo escucha hablar es tan nítida y estremecedora como la que dibujan sus palabras en papel. Quizá por eso la tristeza que transmite cuando describe a gente flaca que camina por las calles de Caracas se despeja cuando su mirada cambia y con una sonrisa delicada afirma que la posibilidad de lograr un cambio a mediano plazo le emociona mucho.

Aunque dice que su país ha vivido al límite por mucho tiempo, piensa que hoy hay dos elementos distintos: un líder opositor no convencional y el apoyo de la comunidad internacional. “Hasta ahora nunca había habido un momento como éste”, señala.

“Mujeres que matan” abre una ventana distinta a la crisis venezolana y muestra que aún quedan varias narrativas por abordar en el país. Aunque el autor piensa que éstas tardarán en convertirse en literatura, confía en que los discursos han cambiado y habrá que esperar. Es y será difícil, asegura, pero su país ha pasado ya muchos años en este proceso y aunque la presión aumente hay ilusiones que no ceden.

La esperanza en Venezuela, dice, ha aprendido a habituarse a los desafíos.

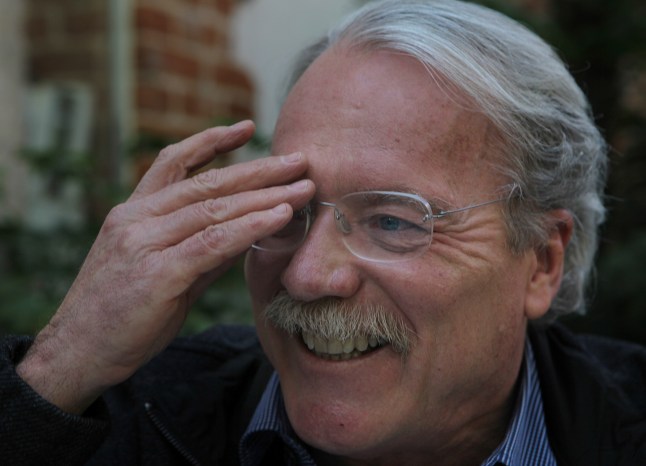

(AP Foto/Marco Ugarte)